谁拍摄了杨连第登高战斗的视频画面?

沈正华

在我宣讲“登高英雄”杨连第事迹的过程中,常会遇到这样的现象——当参观者看到杨连第抢修陇海铁路八号桥的影像后,都会皱紧眉头,惊诧于抢修条件的艰险和杨连第的艺高人胆大,紧接着好奇地问一句:“这是谁拍的?是不是电影?”

事后,就这个问题,我曾请教了一些长者。有人说,是《人民铁道报》的吴大中。我辗转买来吴大中前辈的回忆录,一看才知——吴大中确实亲眼见证了杨连第的修桥历程,也在陇海铁路八号桥下的帐篷里战斗了80多个昼夜,并最早在《人民铁道报》宣传了杨连第的事迹,让“登高英雄”享誉全国。可是,他只是拍摄了照片、撰写了文字,并没有证据说明他拍摄了视频。

于是,这个问题在我心里扎了根刺儿,杨连第手持长杆在高墩之间飘荡的身影总在我心头萦绕。杨连第之子杨长林多次说:“杨连第是一个群体。你看拍摄杨连第的那个人,他是怎么拍的?为了工作,也在玩命儿。”老人的话也时常提醒我,到底是谁拍摄了杨连第?他是怎样拍摄到惊心动魄的画面?

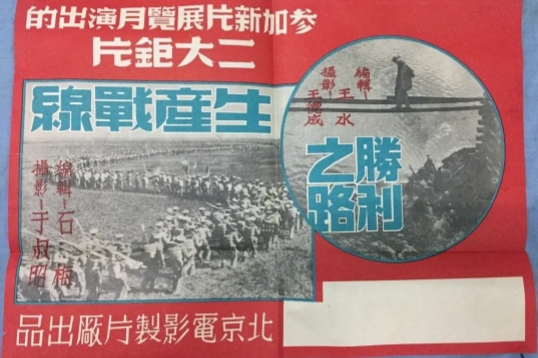

纪录片《胜利之路》的宣传海报

2023年,我偶然在网络上看到了新华社解放军分社陈辉大校的文章,他在《从“登高英雄”到志愿军“一级英雄”》一文中说,“北京电影制片厂摄制的新闻纪录片《胜利之路》介绍了杨连第的事迹。”得到了这个关键线索,我开始全网检索有关信息,但都查不到这部影片,线索又断了。

转机出现在2025年4月,当我再一次检索有关信息时,发现在豆瓣电影的片单目录一栏,有人发布过这部影片的条目,还有当时宣传海报的图片,写明摄制者是王德成。再一次抓住关键线索,我感到距离揭开谜底又近了一步。

可是,当我询问对方是否有片源或者更多信息时,发布者说,他只是对创建条目感兴趣,自己是在旧书网上找到的海报,本身没有任何片源,也没看过这部片子。

最后的希望,寄托在王德成的回忆录里——许多参加革命的老同志都会在晚年追忆自己战斗的一生。我不确定他是否有相关著作,更不确定这部影片是否在他的回忆里占有一席之地。试试看吧!

皇天不负有心人,终于我找到了他的口述历史《散镜传奇》。在此要感谢“中国电影人口述历史”这一大型采访工程(王德成是新中国纪录电影领域的拓荒者,中国电影艺术研究中心副研究员黎煜博士历时几年采访了王德成夫妇)。

翻开口述史,终于找到了我想要的答案。1949年,王德成加入“北影”后拍的第一部影片就是《胜利之路》。王德成带着三个助理去拍摄铁道兵团抢修铁路,其中重点表现了杨连第的登高壮举。王德成回忆,拍摄过程中,困难的是角度。根据有关资料,他们使用的应该是一款名为“艾姆”的手持三镜头电影摄影机,连同脚架、电瓶,重达几十公斤,摄影师们可没办法带着设备爬上墩身去拍摄。怎么解决的呢?他们找到附近的制高点,在镜头前加了一个望远镜来拍摄杨连第的一些活动。王德成自己也感慨:“杨连第的确在铁道部队抢修八号桥中起到了决定性作用。如果他一失足,就要牺牲。我们铁道兵就有这个英雄气概!”

王德成(后排右一)与杨连第(后排中)合影

不为人知的是,拍摄这些画面,摄影师也吃尽了苦头。王德成夫人刘静贞回忆:“(他)有时候一出差就一年半载,如解放初拍铁道兵抢修八号桥,流汗湿透的衣服也没有时间洗,衣服被汗泡烂了,连换的都没有,穿的衣服就像讨饭似的……”

至此,一切问题豁然开朗。毫无疑问,是以王德成为首的摄影团队拍摄的杨连第,有关画面是影片的一部分,只不过这是一部写实的纪录片。这是上天为英雄留下的最美身影,为“登高”二字留下的最具象化的表述。

或许有人不解,耗费如此精力考证一段影像的拍摄者有何意义?但正是这些看似微小的考据,如同历史长河中的拼图碎片,经由陈辉、豆瓣网友、黎煜和我等不同时空的探寻者之手,最终拼凑出英雄史诗的完整图景。

收与藏、探与寻、考与证,埋藏在人类基因里的天性,总会让一些人如痴如醉。

作者:湖北省襄阳市 一公司党委工作部